電子音樂

電子音樂(英文:electronic music),又名電音,係音樂一門,音樂用電子樂器奏,同埋電子音樂技術造出來。

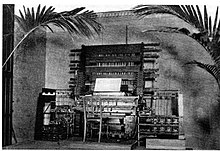

按理任何用電能,轉化聲能,都叫得電子音樂。音樂通常係電子設備合成,又或者,係電子設備再加聲音處理。分兩類:一類完全用電子樂器合成(electronic music),包括早期嘅特雷門(Theremin)、電子合成器以至電腦所合成嘅電子聲響;另一類用已有嘅聲音,以電子器材,加以處理製成嘅電子原音音樂(electroacoustic music),包括任何用咪、取樣器、音效器,以錄音技術加上聲音處理,用以現場表演,或錄音傳播嘅音樂。然而現今音樂,好多時兩類齊用。

爾種音樂,用音樂儀器同埋電子音樂科技來製作。換句話講,聲可以分電子機械方式製作,同埋用電子科技製作。Telharmonium(電傳樂器)、Hammond organ(漢孟牌電子琴),以及電結他,都係用電子機械儀器製作聲音。純粹電子聲音,可以利用好似Theremin(特雷門)、聲音合成器,重有電腦等儀器製作。電子音樂試過幾乎完全與西方藝術音樂連結,但自從二十世紀六十年代晚期以後,電子音樂科技意味住使用電子方式製作音樂,越來越流行普遍。今日電子音樂,有各式各樣,範圍由實驗藝術音樂,到流行形式嘅電子舞曲都有。

廣義電子音樂,喺電影配樂、廣告配樂、流行曲、搖滾樂裏面,樣樣都見到。狹窄嚟講,電子音樂以電子製造或處理嘅聲音為主要種類,包括一些實驗電子原音音樂、亦包括各種電子舞蹈音樂(electronic dance music),如浩室(House)、鐵克諾音樂(Techno)、出神(Trance)與迴響貝斯(Dubstep)等種類。電子舞蹈音樂同夜店、的士高、銳舞文化相關。夜店嘅舞蹈派對,唱片騎師播電子音樂,或者叫做「打碟」。