植物學

閱讀設定

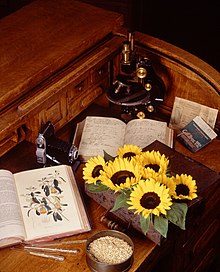

植物學係研究植物(包埋藻同真菌)嘅科學,譬如佢哋嘅形態、生理、分類咁。

符號

[編輯]植物學用過一啲符號,其中有啲已經過時,例如林奈用過行星符號表示木質、草本同多年生植物,而韋爾登諾就用過♄(土星符號)代表無性植物,用☿(水星符號)代表雌雄同體植物。以下係植物學仲用緊嘅符號[1]:

- ♀ 雌性

- ♂ 雄性

- ⚥ 雌雄同體

- ⚲ 植物無性生殖

- ◊ 未知性別

- ☉ 一年生植物

- ⚇ 兩年生植物

- ♾ 多年生植物

- ☠ 有毒植物

- 🛈 更多資訊

- × 雜交

- + 嫁接雜交

參考資料

[編輯]腳註

[編輯]書目

[編輯]- Simpson, Niki (2010–02). "Botanical symbols: a new symbol set for new images". Botanical Journal of the Linnean Society. 162 (2). doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01021.x. ISSN 0024-4074.

{{cite journal}}: Invalid|ref=harv(help)CS1 maint: date format (link)